株式会社ナカニ 2023.10

- sakai kitchen

- STORY

- 株式会社ナカニ 2023.10

綿花の産地で生まれた堺を代表する伝統工芸

注染(ちゅうせん)とは、その名の通り染料を注ぎ、染める技法。

一枚の布をじゃばら状に重ね合わせて表からと裏からの二度染めていくため、裏表なく同じ柄、同じ色合いで仕上げられるのが魅力のひとつ。また、生地の上に染料をのせるのではなく糸自体を染めるため、通気性がよく、柔らかく仕上がるのが特徴です。

一度に50枚染めることのできるこの技法は、明治時代に大阪で生まれました。 堺はもともと綿花の産地。南には泉州という地域があり、そこはタオルの産地として有名です。堺市毛穴町を流れる石津川沿いはかつては和晒の産地として知られ、今も周辺には生地をさらす工場や織屋があるため、手ぬぐいをつくる環境として最適なのだとか。ただ、以前は多くあった町工場も、今は数えるほどだといいます。

伝統と新しい感性を掛け合わせた独自の商品開発

そんな注染の伝統を守るメーカーのひとつが、石津川沿いに工場を構える株式会社ナカニです。創業の昭和41年(1966年)以来、時代に合わせた注染の可能性を開拓し続ける業界のパイオニアとして知られています。

「社内にデザイナーを抱える注染工場は、国内でも弊社のみだと思います。現場にはベテランから若手までの幅広い職人がおり、彼らの高い技術とデザイナーの感性を掛け合わせた新しい手ぬぐいづくりに積極的に挑戦しています」

こう語ってくれたのは、商品開発を担う久間文美さん。久間さんのマネージングのもと、12〜13名の職人と2名のデザイナーが密にコミュニケーションをとりながら、オリジナリティあふれるアイテムを生み出しています。

さまざまなデザインを可能にする職人たちの高い技術

工場に一歩足を踏み入れると磯香りがふわり。これは、注染の最初の工程「のり置き」に使われる糊に含まれる海藻の匂いです。のり置きとは、手ぬぐいの柄に応じて染料をはじく「防染糊」を塗る作業。蛇腹状に重ねた生地に型紙をかぶせて上から糊を塗り込みます。均等にぬらないと染めムラにつながるため、もっとも重要な工程だそう。

続いて「染色」へ。糊がついた手ぬぐいの束を染め台に置き、色をつけたい場所ごとに土手をつくり、そのなかに染料を注いでいきます。繊細な色の配合はまさに職人技。プリントやロール捺染のように生地の表面に型押しするのではなく、糸自体を染める技法のため、足元ではペダルを踏み、染料を下から吸引してしっかりと染み込ませます。

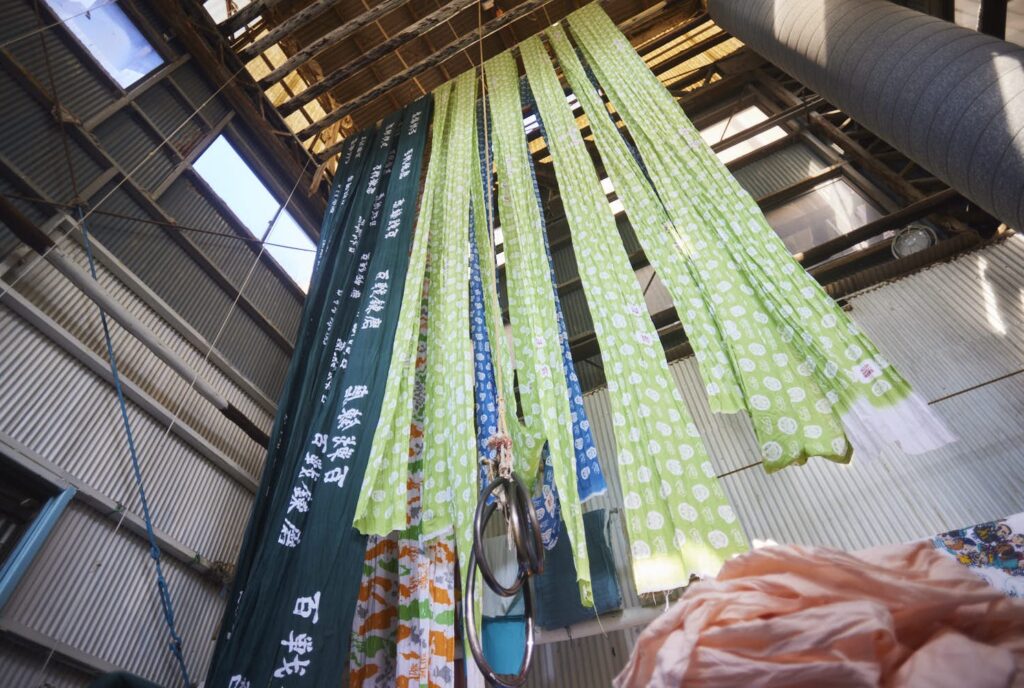

染めた手ぬぐいの束は、工場内にある「川」と呼ばれる洗い場へ。職人が1枚ずつていねいに、最初に塗った防染糊と余分な染料を洗い流します。脱水機にかけて水分をとばしたら、すぐに乾燥室へ。鮮やかに染め上げられた1枚20数メートルの生地がひらひらと風に揺れる様子は圧巻です。手ぬぐいの生地は乾きがいいので数時間であっという間に乾きます。

人間味あふれる大阪らしさが表れた‟にじみ“や‟ゆらぎ”

「注染は、すべてを職人が手作業で行うのでひとつとして同じものは存在しません。職人の手作業だからこそ表現できる、繊細でやさしいぼかしやにじみの何ともいえない風合いには、人間味あふれる大阪らしさが表れていますよね」と、久間さんは語ります。

ナカニでは、そんな‟にじみ“と‟ゆらぎ”を名前に盛り込んだ注染手ぬぐい専門ブランド「にじゆら」を2008年に設立。現在、京阪神に4軒、東京に2軒の直営店を構え、国内外にファンを増やしています。

今回、堺キッチンセレクションに認定された「刺し子風手ぬぐい mug」も、「にじゆら」からのアイテム。

「手ぬぐいは万能布と呼ばれるほど、さまざまな用途があります。昔はこの生地が浴衣に使われていて、古くなったら手ぬぐいに、擦り切れてきたら割いて下駄や草履の鼻緒に、さらにボロボロになってきたら掃除用品として雑巾に、そして最後はハタキに……と、とってもエコな道具でした」

こう久間さんも語るように、手ぬぐいの可能性は無限大です。しかも、カラフルでデザイン性に富んだ「にじゆら」の手ぬぐいは、手にしただけで気分が上がるものばかり。ぜひアイデアを膨らませて、いろいろなシーンに取り入れていきたいですね。

取材・文/土屋朋代 撮影/佐藤裕

第4回「堺キッチンセレクション」 出品者募集のお知らせ

CONTACT

お問い合わせ